En février 2022, débute la guerre entre la Russie et l’Ukraine. La guerre est de retour en Europe et de nombreux acteurs s’expriment sur le sujet. C’est LE sujet qui occupe le terrain médiatique des mois entiers.

Bien sûr, le sujet de la guerre est avant tout un domaine réservé aux États, aux gouvernements. Mais les entreprises ont été également “embarquées”. La pression des opinions publiques et cercles de pensées a contraint ou a voulu contraindre les entreprises à prendre position POUR ou CONTRE la Russie.

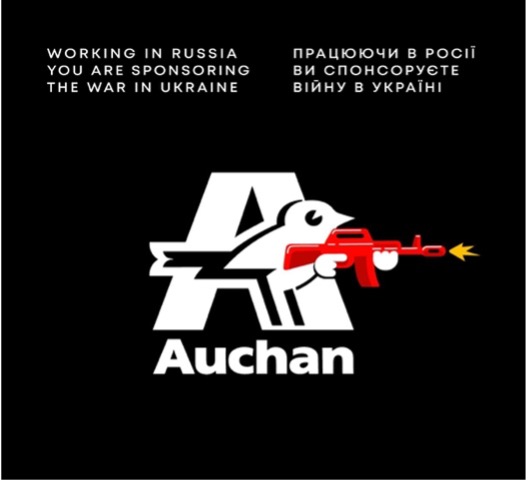

Ainsi, des appels au boycott ont été lancés contre les hypermarchés Auchan. L’entreprise Nike avait subi les mêmes pressions lorsque le scandale du traitement infligé aux Ouïghours par la Chine avait explosé.

Récemment, l’escalade de violences observée depuis le 7 octobre 2023 dans le conflit Israélo-Palestinien a vu fleurir un fort mouvement de blacklisting et de boycott de marques.

Phénomène déjà implanté durablement aux États-Unis, cette relation d’exigence et de responsabilité des marques face à l’opinion publique se retrouve de plus en plus en France.

Pourquoi les marques se retrouvent-elles dans cette situation ?

Comme l’illustre précisément Raphaël Llorca, expert en communication et en science du langage, dans son livre Le Roman National des Marques, les personnalités politiques ont de plus en plus de mal à mobiliser un roman national. Ils sont en perte de vitesse lorsqu’il faut raconter la France ou les Français, ou à mettre en place un système de valeur rassembleur.

Phénomène complexe et multi-causal, leur perte de vitesse laisse un espace vide comblé par divers acteurs, dont les marques et les entreprises privées.

Démonstration également par le Baromètre Edelman de la confiance 2023 : la population française accorde plus de crédits aux entreprises pour lesquelles elle travaille qu’aux élites politiques pour lesquelles elle a pourtant voté. L’étude statistique montre également qu’on attend de l’entreprise une prise de position et un engagement.

Si nous souhaitons comprendre la position subtile que les marques occupent aujourd’hui dans notre société, nous devons analyser la consommation de la population, et la place que nous donnons aux marques au quotidien.

Considérer les marques comme étant seulement un acteur économique serait une erreur. En 1979, l’économiste Baron Isherwood et l’anthropologue Mary Douglas étudient dans The World of Goods, la consommation de plusieurs classes sociales aux États-Unis. Ils observent rapidement des comportements qui ne sont pas économiquement rationnels.

Selon les auteurs, les biens de consommation portent une symbolique culturelle. La consommation n’est donc plus seulement une transaction économique mais un acte social, culturel, permettant de se positionner, en opposition ou en conformité de certain groupes sociaux, politiques ou religieux.

La multiplication de la concurrence et la mondialisation de l’économie poussent les marques à se différencier sur d’autres terrains. Elles doivent incarner des idées, voire des “combats”, afin de remporter la bataille de l’opinion publique.

Partant de ce principe il est évident que les marques portent un récit, un ensemble de symboles permettant au consommateur de faire son choix en fonction de l’attachement perçu au système de valeur porté par l’entreprise.

Un écart de la marque à ce sens éthique entraine inévitablement un fort sentiment de trahison chez les consommateurs. Pire, faire défaut à cette éthique pour une raison économique, financière, ne fera qu’accentuer cette réaction négative.

Cherchant peut-être une forme de confirmation de l’adéquation entre le système de valeur promu par la marque et les siennes, la population demande de plus en plus aux entreprises de se positionner sur des sujets d’actualité.

Aujourd’hui l’éthique de marque surpasse, pour certains produits, la qualité brute. Une entreprise avec un système de principes moraux fiable est respectée, soutenue et détient un fort potentiel d’attraction de nouveaux talents.

Comment prendre position en temps de guerre ?

Dans cette situation, prendre position est un exercice délicat pour les entreprises, qui peut rapidement mener à une crise de réputation.

Facteur aggravant de cette situation, la polarisation de la société rend chaque prise de position d’autant plus sensible. Se positionner sur un sujet d’actualité, implique de se mettre à dos l’autre partie de l’opinion publique. Il[EH1] faut donc parfaitement connaître sa cible, son marché, son positionnement préexistant afin d’anticiper les conséquences de cette prise de position.

Lors de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, la Russie est apparue aux yeux de l’occident comme l’ennemi et l’Ukraine comme la victime. La réaction attendue des marques par l’opinion publique était d’exprimer le même jugement.

LVMH, Coca-Cola ou Starbucks, par exemple, ont rapidement condamné la Russie et ont décidé de cesser toute activité dans le pays.

Le constructeur automobile Renault quant à lui, a été pointé du doigt par de multiples acteurs pour avoir maintenu son activité en Russie, sans communiquer ni prendre parti. Le groupe a fini par vendre ses actions locales à l’État Russe, engendrant, en plus d’une importante perte financière, une dégradation de sa réputation.

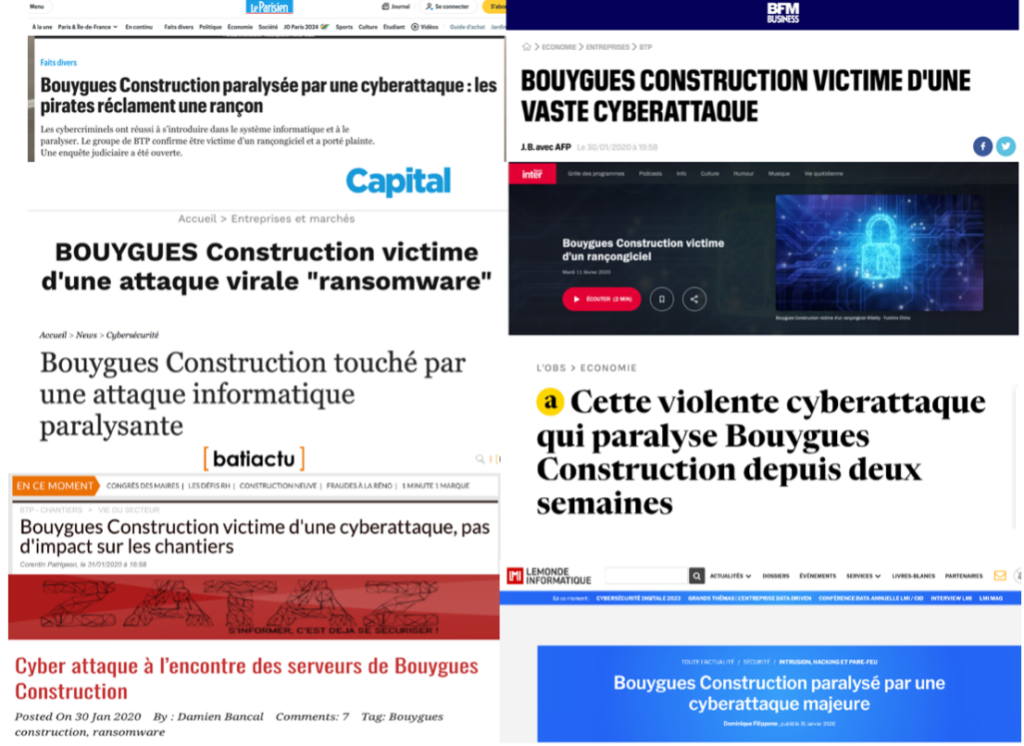

Autre exemple, le groupe Mulliez (Auchan, Décathlon et Leroy Merlin). Alors que l’ensemble des marques de grande distribution arrêtent leurs activités en Russie, le groupe continue son activité et ne se positionne pas sur le conflit. L’opinion publique ne comprend pas ce silence et commence une campagne de dénonciation du groupe. Sur les réseaux sociaux, une campagne de détournement à visée humoristique de l’image des marques du groupe voit le jour.

Avec ces quelques exemples, on pourrait penser que l’opinion publique attend des entreprises qu’elles cessent toutes activités sur place. Mais ce n’est pas si simple.

Ce qui leur est principalement reproché, c’est leur refus de prendre parti, de communiquer et de justifier leur décision, faisant passer, aux yeux de l’opinion publique, les résultats économiques avant toute autre considération.

Certaines marques et entreprises ont décidé de maintenir leurs activités en Russie, mais ont préservé leur réputation en communicant rapidement et en toute transparence.

Le groupe Véolia a décidé de maintenir son activité en Russie. Cela n’a pas empêché le groupe de communiquer un soutien fort à leurs salariés sur place, à se positionner sur le conflit et à expliquer les raisons du maintien de son activité. La marque a préservé sa réputation.

Le groupe Danone a lui aussi rapidement communiqué sur les raisons du maintien de son activité, et présenté son soutien et de protection aux salariés présents dans des zones à risques. De la même manière sa réputation a été préservée.

La manœuvre n’en reste pas moins risquée. Un facteur important à prendre en compte lors de la construction d’une stratégie de positionnement est le timing. Une prise de position peut se retourner contre la marque, si elle se fait trop tardive (comme Renault), elle paraîtra maladroite ou forcée. Si elle est précipitée, due à une mauvaise évaluation des risques, cela peut mener à la création d’un fort sentiment de rejet de la part de l’opinion, une charge émotionnelle altérant le jugement, menant le reste de la concurrence à se positionner différemment. Un facteur important de la réussite de l’opération est le choix du porte-parole. Qui au sein de l’entreprise est capable d’incarner le message de l’entreprise et par quel canal ?

Il est donc d’une importance capitale pour la marque de garder son authenticité. Une position ambiguë sur un sujet de guerre peut être particulièrement destructeur pour la réputation d’une entreprise.

Enfin, il est bon de rappeler l’importance de comprendre le contexte avant de prendre position. Si pour le cas de l’invasion de l’Ukraine par la Russie avait l’avantage d’avoir un ennemi désigné par la majorité des gouvernements occidentaux, il est bien plus difficile de prendre position sur un sujet comme le conflit Israélo-Palestinien et aucune marque présente dans les pays arabes et en Israël ne s’y risque.